こんなご質問をいただきました。

「社会の直しノート(ナルベク“レキシ”でお願いします)をどのように書いているか、いろんなサイトで拝見しました。半島や川の名前、地名などはどうやって定着させていますか? 理科もお願いします!」

削除希望コメントでいただいていますので

今回の記事で回答させていただきますね。

ご質問をくださる皆さまへ

当ブログでは、

コメント欄にペンネームなどが表示されることに

抵抗がある方のために、

コメント欄に 「削除希望」 と書いていただければ

承認(公開)はせず私だけが確認して

記事という形でお返事を差し上げるようにしています。

ただし、その場合コメントを承認できないため

コメント欄で直接お返事をすることができず

記事にてお答えするまでにはどうしても

お時間をいただいております。

現在、高校受験生の母親をしていますので

時間の都合上、すべてのご質問に

必ずお答えできるわけではありません。

その点ご理解いただければ幸いです。

また、現在はInstagramのDMから

ご質問いただくことが多くなっています。

DMであれば毎日確認ができますし、

個別に直接お返事させていただいております。

ブログ記事を書く時間の捻出は難しいですが

DMへの返事は隙間時間で可能ですので

アカウントをお持ちの方は、ぜひ

そちらからご連絡いただけると助かります。

⇩タップでInstagramへ飛べます⇩

また、受験直前期には、

当ブログのコメント欄を

一時的に閉じることもあるかと思います。

その際はどうぞご理解ください。

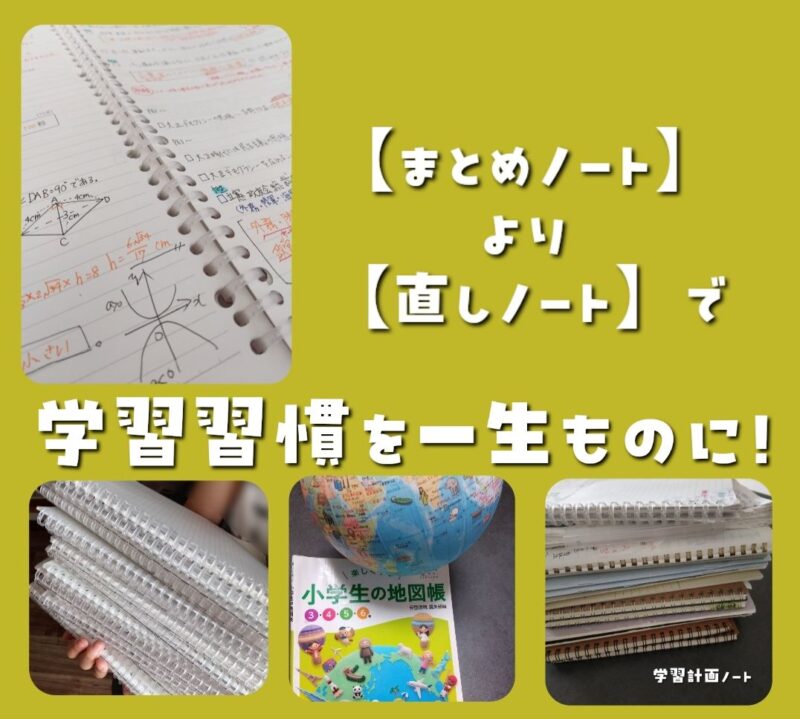

【まとめノート】と【直しノート】は別物です!

ご質問者様の文章を読み返す中で

「直しノート」と書いていただいていますが、

内容としては「どのように書いていますか?」

とあったので、実際には まとめノートのことを

イメージされているのではないかな と感じました。

(違ったらごめんなさい)

直しノートには特別な書き方というものはなく、

基本的には「間違えた問題を写すだけ」です。

もし直しノートをイメージされていたら、

このようなご質問にはならなかったのでは?

と思ったので。

そこで今回は、私の考えを

改めて書かせていただきますね。

まず、「直しノート」と「まとめノート」を

混同されている方も多いように感じます。

結論から言えば、私は

まとめノートは作らなくていい派 です。

まとめノートは不要!

なぜかというと――

- すでに分かっている知識まで書くので時間がかかる

- レイアウトを考えるなどは点数に繋がらない時間である

- ノートの量が膨大になり、反復しづらくなる

こう書くとデメリットばかりに

感じられるかもしれません。

ですが、まとめノート作りを

「勉強」と勘違いしてしまう方がいると、

それは非常に危険!ノート作りは作業です。

つまり「成績を上げる」という

本質からは外れてしまうからです。

勉強の目的は「バツをマルに変えること」。

できているところをきれいにまとめても、

(レポートであれば評価は上がるかもしれませんが)

テストの点数は上がりにくいでしょう。

そこで私がおすすめしているのは「直しノート」です。

直しノート作り方

① 問題を解く

(学校ワーク、塾テキスト、検定テキスト、模試など、どんな教材でもOKです)

② 間違えた問題だけをノートに!

コピーして貼る、または書き写すだけでOKです。

③ 答えや解説を記入する

答えはオレンジペンで書き、

赤シートで隠せるようにする

必要であれば、解説や算数・数学の途中式・考え方も、

赤やオレンジなど

赤シートで隠せる色で簡単にメモしておく

わが家では、答えはオレンジペン、

解説は赤ボールペンで統一しています。

④赤シートで8割覚えるまで暗記

⑤ もう一度問題を解く

定期テスト前には、

あらかじめコピーしておいた

学校ワークのコピーをもう一度解きます。

検定勉強の場合は、過去問を解く!

⑥ テスト当日の朝まで反復する

完全に自分の力で解けるようになるまで

直しノートを毎日何度でも繰り返します。

これだけ( *´艸`)

間違えた問題だけを集めるので

ノートがコンパクトです。

問題だけでなく答えや解説も

ひと目で確認できるので短時間で反復できます。

ノートがボロボロになるくらい

使い込むことが、定着の目安です。

だから、書き方や内容にこだわって

ノート作りに時間をかけるよりも、

間違えた箇所を書き写すだけの

シンプルな作業 にすることで、

反復に最も時間をかけることこそが、

成績アップの勝ち筋だと私は考えています。

半島・川・地名などの暗記はどうする?

ご質問にあった「社会の地名」について。

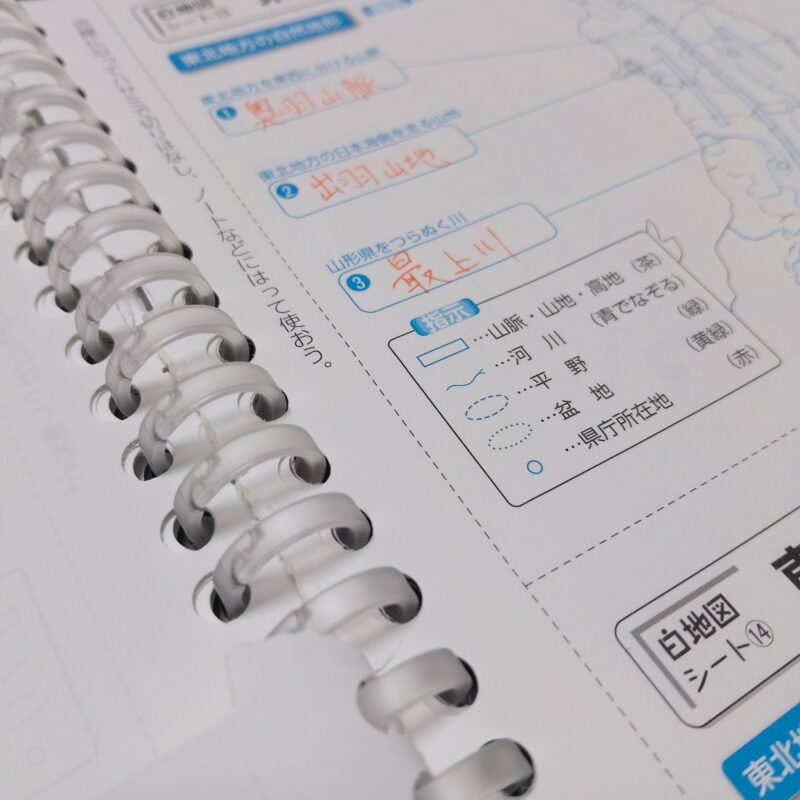

わが家では、例えば――

学校ワークの付録(白地図など)にオレンジで書き込み

穴を開けてルーズリーフに綴じ、

赤シートで覚えるまで反復!

直しノートの延長のように活用することも。

これも暗記物なので、

結局 どれだけ触れるか=反復回数 が勝負です。

理科の直しノートも我が家のやり方だと同様で、

間違えた問題をもれなく写し、

あとは反復にどれだけ時間をかけられるかです。

地球儀と地図はいつでも手の届く場所に

また、地球儀と地図帳は

リビングに常に置いています。

ウチの地球儀は幼児期から使っていた

ひらがな表記のものですし、地図帳は

子どもが小学校で使っていたものですが、

今でも非常に役に立っています。

子どもが「これって何だっけ?」と言った瞬間に

すぐ確認する習慣をつけています。

わからない瞬間に確認することで

覚えやすくなります。

あとで確認しようと思っても、その頃には

忘れてしまっていることが多いからです。

「わからない」をその場で覚えるチャンス

に変えることが大切です。

「お風呂ポスター」「トイレ暗記」なども

一時的には効果がありますが、

子どもはすぐに“景色”になって見なくなります。

ですからやっぱり「繰り返し触れること」が

一番の定着法です。

それではどうやって繰り返し触れさすのか…

現代の定番=YouTube活用

実際、わが家では YouTube をよく使っています。

よく利用するのには理由があります。

地名や川・半島など、

見るだけ・音声だけでは覚えにくいものは

「地図を映像で見ながら学ぶ」のが効率的

だと感じています。

YouTubeで塾の先生方が解説してくださる動画は

わかりやすく印象にも残りやすいです。

もちろん、「YouTubeは見せない!」

という方針のご家庭もあると思います。

質問者様もまさにそのようなお考えであると

書かれていたので無理におすすめしませんが、

実際、塾に通わず、通信教育も利用していない

わが家の中学生たちが成績上位を維持しているのには

テスト勉強にYouTube学習が欠かせないというのが現実です。

「YouTubeなしでどうやって定期テスト対策をするの?」

というくらい、現在では一般的なツールになっています。

わが家では、勉強よりも睡眠が最優先ですので

子どもを早く寝かせるために、

スキマ時間をフル活用!

わずかな隙間時間に迷わず

その時に必要なYouTube授業を上映するためにも

YouTube学習のスケジュールまで

なんとなく組んでおくと、

最高効率で学習できますよね!

視覚と聴覚の両方から情報を得られる映像は

一度に得られる情報量が多いと感じています。

ちなみに、地形などを覚える際には、

わが家ではこれらのYouTubeを何度も活用してきました

日本地理の場合は、こちらのふいじゃん先生が

板書で地図を見せながら、その地域の

特徴や覚え方を丸ごと教えてくれます。

一度では全部覚えられませんが、

何度も見ることで少しずつ定着していきました。

世界地理の場合は、ダイジュ先生が国ごとに地形や、

その国で知っておくべきことを

しっかり教えてくださいます。

テンポがよく、子どもにもわかりやすいですし、

一本の動画が長すぎないため、

隙間時間を使って効率よく学習できます。

YouTubeにはもちろん、

見せたくない動画も中にはあるでしょう。

しかし、うまく使えば有益な情報がたくさんあります。

授業動画だけでなく、勉強の仕方や

モチベーションを上げてくれる動画もあります

保護者向けの有益な情報も豊富です。

そのため、わが家ではYouTubeは

欠かせない勉強ツールの一つとなっています。

⇩テスト勉強に欠かせないYouTube⇩

学習習慣は一生もの

直しノートは作業自体はシンプルですが、

毎日やることは意外と難しい。

だからこそ「習慣化」してしまうのが一番です。

親が元気なうちに

子どもにしてあげられること

子どもにどんなにお金を残すより、

どんなに贅沢をさせてあげるよりも、

学習習慣をつけてあげることが、

将来子どもにとって

一番の助けになるのではないかと思います。

習慣化には学習計画ノート

直しノートをせっかく作っても

反復回数が少なければ意味がありません!

学習計画ノートに「直しノート」を

ルーティン(毎日必ずやるメニュー)

として組み込みましょう!

勉強計画表があると…

朝起きた瞬間や「勉強しよう」

と思った瞬間から、

1秒も迷うことなく取り組めます。

だから、やる気が途切れずに続くのです。

勉強を始めてから「今日は何をやろうかな」

と考えているのは、時間の無駄です。

計画ノートに書かれた

その日やるべきことを終えたら 自由時間!

親がやること・やってはいけないこと

※早く終えたからといって、

学習を追加することは絶対にやめましょう。

子どもの頑張る気持ちがしぼんでしまいます。

※ 学習計画は盛りすぎない!

少なめに書くのがコツです。

目的は毎日続けることですから、

無理のない量にしましょう。

今まで続けられなかったことを、

新しい習慣として取り入れるには

時間がかかります!

ダイエットだって続けるのは難しい…

せめて最初の3週間は

保護者の方も一緒に見守ってあげましょう

必要であれば手を貸し、

子どもに対して不平不満を一切言わず、

ただ笑顔で全肯定しながら見守るのです。

それだけで十分です( *´艸`)

毎食後の歯磨きのように

「やって当たり前」になれば、

一生ものの学習習慣になるでしょう。

まとめ

- まとめノートは非効率。時間がもったいない

- 直しノートは間違えた問題だけを集めるから効率的

- 地名や川の暗記は白地図+反復が基本

- YouTubeは現代の効率的な暗記ツール(ご家庭の方針に合わせて)

- 習慣化してノートがボロボロになるまで繰り返すのが最短コース

👉 直しノートを使って、シンプルに

「バツをマルに変える」勉強法を続けましょう。

勉強法についてよくご質問をいただきますので

この記事では

我が家で取り組んでいる方法や

私の考え方を紹介しました。

もちろん、この通りに

やっていただく必要はありません。

真似していただけるのは嬉しいです

その際はノートがボロボロになるまで

しっかり取り組むことをおすすめします。

中途半端にやっても成果は上がりません!

あくまでこれは、

学習方法の一例に過ぎません。

ご自身に合う勉強法で、

無理なく続けられるやり方を見つけて

取り組まれるのが一番です。

皆さんの勉強の成果が出ることを

心より願っています。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント