中1・真ん中っ子の

期末テストが返却されました!

ざっくり結果と、

今回の反省点・気づきを

まとめてみたいと思います。

平均点は分かり次第、後日追記予定です。

※当ブログでは、勉強法に触れることがありますが、

内容はわが子たちの実体験をもとにした家庭学習の一例です。

教育的な効果を保証するものではありませんので、

各ご家庭の判断で参考にしていただければ幸いです。

期末テスト結果

- 国語>90点(平均+32)

- 数学>90点(平均+42)

- 英語>90点(平均+30)

- 理科>85点(平均+33)

- 社会>75点(平均+30)

- 副教科:100点(平均+30)

- 5教科合計>435点(平均+163)

前回の中間で

80点台を取ってしまった教科で

持ち直した教科もありましたが

全体的に厳しい結果となってしまいました

前回(中間テスト)の反省点

中間テストでは、

テスト勉強に少し慣れてきて

やり方が雑になってしまったのが

大きな反省点でした。

⇩中1真ん中っ子2学期中間テスト結果⇩

我が家の勉強法は、

- ワーク1周目

- 丸つけ

- 直しノート作成

- 直しノートを反復

- ワーク2周目(コピー)

- 試験当日まで直しノート反復

なのですが、前回は

直しが不十分なまま

2周目に進んでしまい、

同じ間違いを連発!

結果的に、

「やっているのに

点に結びつかない」

という残念な結果でした。

テスト期間、まさかのインフル?

実は今回、

テスト期間中に

家族全員が体調不良…。

高熱は出なかったものの、

子どもの各クラスの流行状況から

おそらくインフルエンザだろうな

と思う風邪を引いてしまい、

丸2日ほどほぼ勉強はさせず

安静に過ごす期間がありました。

インフルエンザの全国的な大流行で

我が家のかかりつけも連日受診予約が取れず

結局検査もされないまま自然治癒となりました。

今回インフルエンザだったとしたら

これだけ軽く済んだのは、早寝の習慣と

食事に気を付けて3か月になり

免疫力が高い状態であったおかげ

かもしれません( *´艸`)

⇩食事についてはコチラで書きました⇩

学校ワークは学校で!

それでもありがたいことに、

学校の休み時間や

自習時間を使って、

ワーク1周目は学校で全て完了!

そのおかげで、

直しノート作りが

とてもスムーズに進みました。

「直しノートの反復」を徹底!

中間の反省を活かして、

今回はとにかく

直しノートの反復を最優先。

焦らず、まずは

直しノートを繰り返しやる!

やっぱりこの地味な作業が、

点数を取るために一番大切なんですよね。

その後、ワークのコピーも使って、

できていない問題を把握!

重点的に何度も解きました。

「同じ間違いをしない」

「自信をもってテスト当日を迎える」

これを目標に

取り組んだテスト期間でした。

【副教科】満点の秘訣は“反復”がすべて

前回の中間では、

副教科3教科中、

満点は1教科だけ。

「あと2教科はどう考えても

反復が足りなかったよね」

と親子で反省していました。

毎日やるコツはこれだけだった

これまでのテスト経験から、

「反復が大事」ということは、

子どもたち自身も

よく分かっているはずでした。

それでも、

やはりまだまだ未熟な中学生。

目の前に教材を

用意してあっても、

面倒な反復は後回しにして、

つい他のことから始めてしまう。

そして気づけば時間がなくなり、

そのまま翌日へ持ち越し…。

そんな様子が、

中間テストではよく見られました。

「どうしたら毎日できる?」と

本人たちに聞いてみると、

返ってきた答えは意外とシンプル。

「計画ノートに書いてたら忘れない!」

なるほど、と思い、

今回は毎日の計画ノートに必ず

「副教科プリント反復」

と一行追加しておくことにしました。

すると不思議なことに、

中1も中3の子も、

忘れずに毎日きちんと実行。

あれだけ声をかけても

なかなか動かなかったのに、

「書いてある」だけで

ちゃんとやるんだ…と。

書くって、声かけよりも、

よっぽど効果があるんだなと実感

もちろん効果は人によりますが

たった一行、

計画ノートに書き加えるだけで

満点が取れるなら、

これはもう

これからも続けるしかない。

改めて、

仕組みづくりの大切さを

感じた出来事でした。

副教科はやはり、

- 教科書

- 授業ノート

- プリント

- ワーク

すべてをコピーして

丸暗記レベルまで

反復するかどうかで

点数が大きく変わると

改めて実感しました。

仕組みづくりがすべて

わざわざ

教科書までコピーする理由。

それは正直、

そこまでしておかないと

中学生は面倒くさくて

教科書なんて開かないからです。

実際、

テスト範囲をきちんと見ないまま

テストに臨む中学生だって、

きっと少なくないはず。

だから我が家では、

「開くかどうか」ではなく

最初から開かなくても済む環境を

作るようにしています。

教科書も、ノートも、

プリントも、ワークも、

すべてコピーして

ホチキスでとめて壁にかけておくだけ。

あとは

「反復するだけ」の状態にしておく。

逆に言えば、

環境さえ整えて、

反復する仕組みさえ作っておけば、

「高得点を取りたい」

という気持ちを持っている子なら、

あとはもう

勝手に反復していくのだと感じています。

苦労してやる気を出させるより、

簡単に始められる環境づくり

これが、

我が家のテスト対策の

いちばんの土台です。

通知表【5】がピンチの80点台

その学校の評価の観点や、

教科担当の先生のルールによって、

通知表のつけ方は様々だと思います。

それでも、これまで子どもたちの成績を見たり、

先生から話を聞いたりする中で感じるのは、

中間・期末の両方で80点台にとどまってしまった場合、

通知表で「5」を取れる可能性はほとんど厳しい

ということです。

前回80点台だったのは

数学・国語・社会です…

数学

今回は90点以上!

これで通知表は「5」がいただけそうです。

今回、数学でわが子が経験したことで、

「こんなことでバツになるんだ!」

と驚いたことがあったので紹介しますね。

テスト範囲は一次関数でした。

こんなことでバツになる!

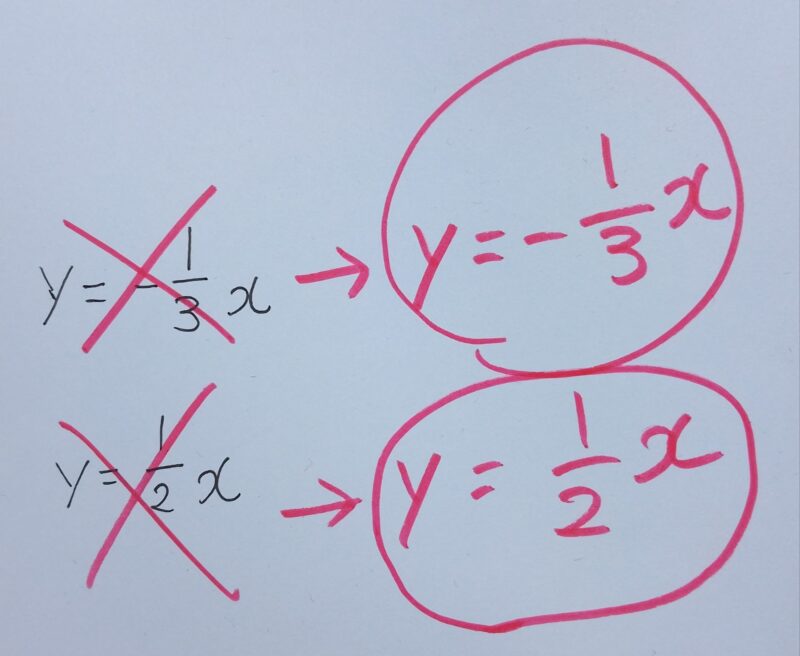

写真を見ていただければ分かるのですが

答え自体は合っているのに、

バツになっていました。

なぜかと子どもが先生に聞きに行くと、

「Xの位置が真ん中よりやや下に書かれているから」

という理由だったそうです。

どうやら分数の場合は、

X(文字)は分数の真ん中に書く

のがルールのようで、

私自身も詳しく知りませんでした。

子どもにとっては悔しい経験でしたが、

これが入試や重要なテストではなく、

普段の定期テストでよかったです。

これでルールを学べたので、

今後は同じ間違いをしなくなるでしょう。

結果的に「今、間違えられてよかった」

と思える経験になりました。

国語

今回も80点台後半で

中間・期末ともに安定しているので、

平均点次第では「5」も期待できるか?

と言うところです。

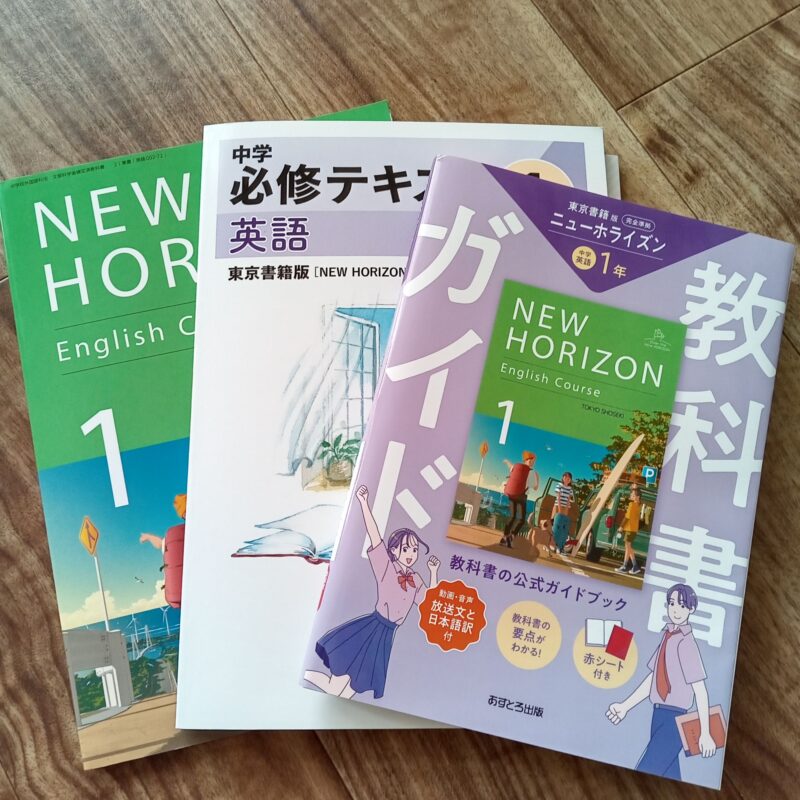

国語は英語と同じく

学校ワーク以外の教材として

中学必修テキストを使用しています

⇩使用教材については以前まとめました⇩

社会(ここが一番ピンチ)

今回はかなり気合を入れて、

ワークと教科書読みの

反復回数も増やしていました。

しかし、

時事的な問題が出題。

大人なら分かる内容でも、

中学生には少し難しく、

「ワークだけでは太刀打ちできない」

と痛感しました。

最近の社会は、

本当に教科書以上の

幅広い知識が必要ですね。

「社会も必テキいるかも!」

と子どもが言うので

そこで今さらですが、

地理・歴史の必修テキストを購入。

届き次第、

冬休みにこれまでの範囲を

しっかり復習して、

年明けの実力テストと

学年末に備えます。

時事問題は日々の新聞読みで補いましょう!

理科の教材追加

理科は期末で80点台後半

中間が100点だったので

こちらも「5」予想。

理科は今のところ

学校ワークと教科書の章末問題

で対応できていますが

今後、物理分野など難しくなってきますので

1年生範囲の総復習も兼ねて

keyワークを購入しました!

これも届き次第、冬休みの学習に加えます

2年生の理科はkeyワークを継続するか

必修テキストに変えるのか

使ってみて子どもが選ぶと思います

Keyワーク や 必修テキスト は、

塾用の教科書準拠教材です。

見た目は以下の通りですが

詳しくは、先ほど国語で紹介しましたが、

教材購入についてまとめた記事がありますので、

そちらを参考にしてみてください。

英語は必テキと教科書ガイド

英語は中間期末ともに90点以上

だったので「5」が期待できそうです

英語のテスト勉強でやっていることは、

基本的に 学校ワークで間違えたところの

直しノートの反復 が中心です。

加えて、以下を組み合わせています。

- 教科書の音読(できるだけ毎日)

- 教科書ガイドで日本語訳の確認

- 教科書ガイドの定期テスト対策ページ

- 必修テキストでたくさん問題を解く

必修テキストでは、多くの問題を経験できるので、

そこで間違えた問題もすべて 直しノートに加えて反復 します。

このサイクルを続けることで、

わが子の場合はですが

高得点を安定してキープできています。

今年度は国語は購入しなかったのですが

英語は来年度も購入する予定です

悔しさをバネに

今回、

中1の子どもは 初の70点台 を経験。

さらに、

5教科合計も 450点を下回り、

かなりショックを受けていました。

ですがその直後から、

「学年末で必ずリベンジする!」

と、

悔しさをやる気に変えて

気持ちを切り替えていました。

親ができることって

親ができることといえば、

- 教材や文房具を揃える

- 必要であれば 学習計画を一緒に考える

- 丸つけや直しノート作りの時間がなければ 手伝う

- 掃除で部屋を整える(室温・湿度)

- 睡眠・食事・お風呂、生活リズムを見守る

くらいでしょうか。

あとは信じて、応援する

いつでも味方でいる。それだけ。

最後までお読みいただきありがとうございました

コメント