このブログでは、公立中に通うわが子たちが

公立トップ校を目指す様子を発信しています。

定期テストや模試の成績、日々の勉強に加え、

英検・数検・漢検の勉強も取り上げています。

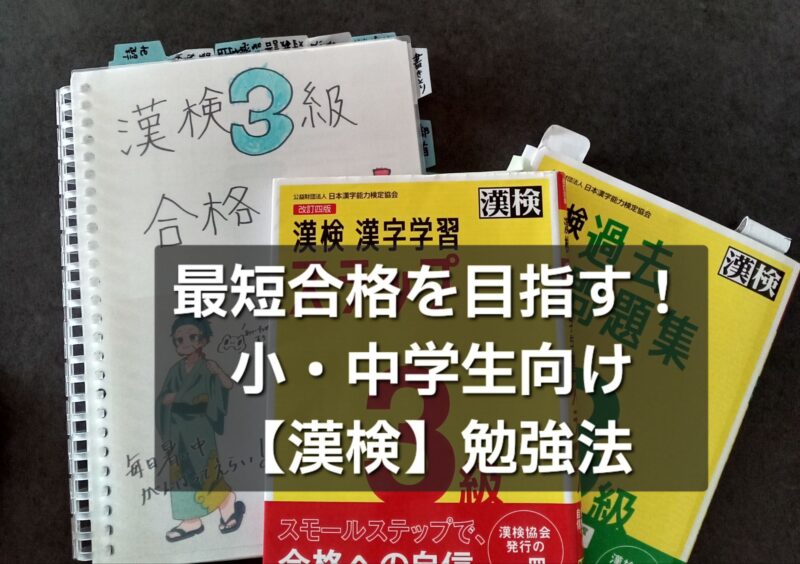

今回は、ご質問の多い「漢検の勉強のやり方」

についてわが家の場合をご紹介します。

この春中学生になった真ん中の子が、

漢検3級を目指し小6後半から準備を始めました。

実際の勉強方法を、写真付きでご紹介していきます。

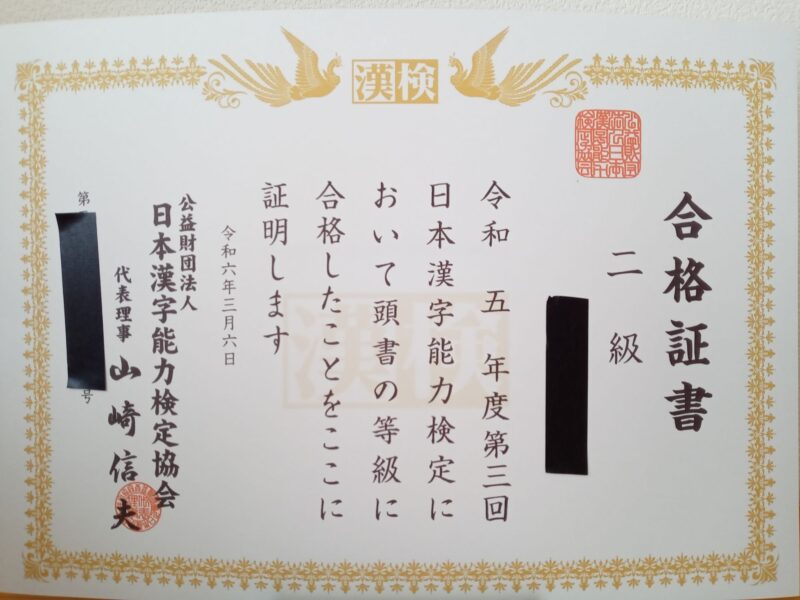

漢検2級まではこれで受かる

暗記が苦手な上の子(現在中3)ですが、

勉強法を工夫しながら、

中1で漢検2級を取得することができました⇩

勉強中の苦労や工夫については、

これまでにも「漢検カテゴリー」で綴ってきたので、

気になる方はぜひそちらもご覧ください。

その経験を活かし、無駄を省いた

最短で合格する方法が身につきました。

真ん中の子には最初から提案し、

効率よく進めています。

使用した教材とその進め方、

漢検の「直しノート」の作り方や活用方法について、

順を追ってご紹介していきますね。

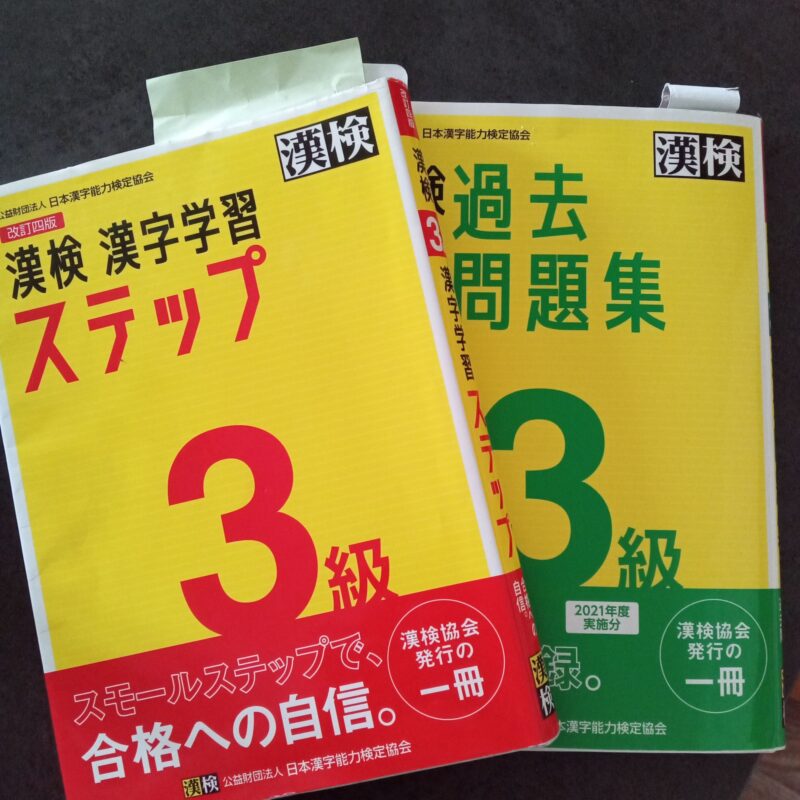

購入した教材は2つだけ

この春中学生になった真ん中の子は、

小学6年生の後半から勉強を始め、

中1の6月の漢検受験に向け準備をしてきました。

今回の勉強で購入した教材は、この2冊だけです。

私の考えとしては、教材はあまり多くに

手を出さないほうがいいと思っています。

特に漢検の場合、過去問題集には

1冊で13回分も収録されているので、

過去問をしっかり取り組むだけでも、

十分に合格できるのではないかと思うのです。

安易に教材を増やすと、

やるべきことが増えて子どもが大変になります。

ですので、

「使う教材を厳選し、その教材を完璧にすること」が、

最短で合格するための攻略法だと考えています。

実際に過去問を見ていると、

対義語・類義語・四字熟語など、

同じような問題が繰り返し出題されています。

つまり、過去問を完璧にして、

そこでしっかり点数が取れれば、

合格に近づけるということです。

漢検はあまりお金がかからない

今回使った2冊の教材は、

定価で購入しても比較的安価ですし、

フリマサイトなどでは、

合格して不要になった教材が出品されているので、

さらに費用を抑えて手に入れることも可能です。

英検の場合、英会話スクールに通ったり、

個別指導の塾に通わせたりと、

費用がかさむこともありますが、

我が家の場合は英検も独学ですが

教材はもっとたくさん購入しています

漢検の勉強は、誰かに教わらなくても、

自分で勉強するだけで力がついてきます。

しっかり取り組めば、短期間かつ低コストで

資格が取れるのも大きな魅力だと思います。

薄いドリルがおすすめです!

今回は使用しませんでしたが

中1で漢検2級まで取得した上の子が

勉強していた時に見つけた教材で

薄くてとてもいい教材があります

⇩それがこちらのドリルです⇩

このドリルは本当に薄くて、

ページ数も50ページないくらいなんです!

中身もギュウギュウに詰まっているわけではなく、

ゆったりと書き込めるスペースがあるので、

子どもにとってもハードルが低く感じられると思います。

たくさん書くのが苦手なお子さんには、

とてもオススメのドリルです。

これまでは「漢検ステップ」のような

分厚い問題集にも取り組みましたが、

時間に余裕のある小学生だったからこそ

部活動や定期テストなどで忙しい中学生にとっては、

厚めの問題集は少し大変だと思います。

次回からはこのドリルと過去問題集で

効率よく進めていこうと考えています。

漢検勉強の進め方

最初の一冊をやり切ることがスタート

まずは、

「受けたい級のドリルを一冊やり切ること」

から始めましょう!

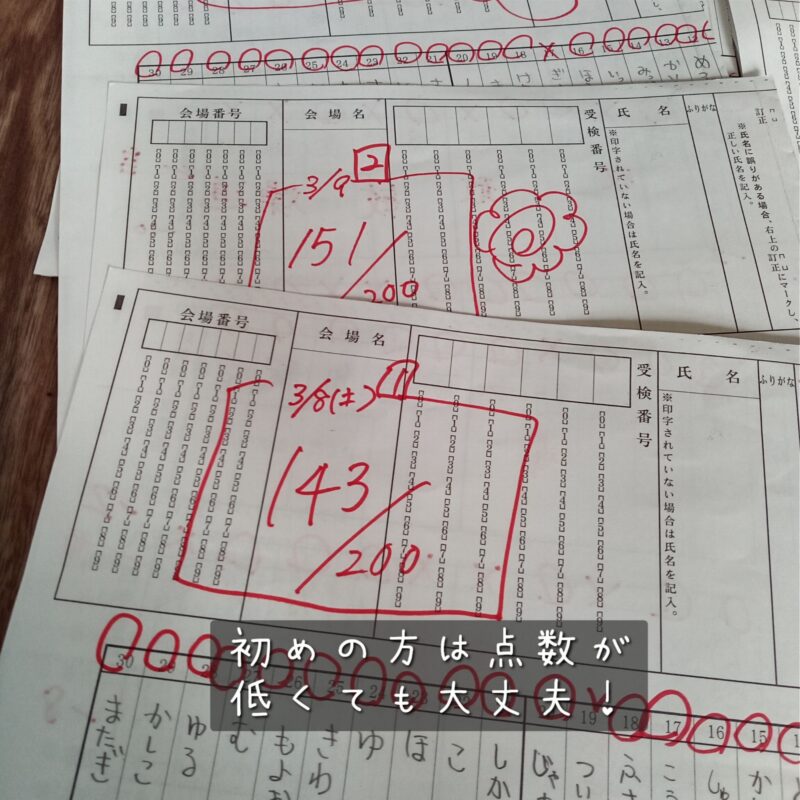

最初はボロボロで当然です。

間違いが多くてもいいので、

まずは一冊を最後までやり遂げることが大切です。

とはいえ、最初はほとんどを間違える状態なので

子どもの気持ちが折れやすいです

一日の学習量が多くなりすぎないよう、

保護者の方が調整してあげるのもおすすめです。

わが家では、「一日にやるのは見開き1ページまで」

と決めていました。これは、

漢字の勉強が嫌いにならないための工夫です。

そんなゆっくりペースのため、

分厚いドリルだとやり終えるまでに

半年ほどかかってしまうこともあります。

忙しい中学生には、先ほど紹介したような

「薄いドリル」の方が向いていると思います。

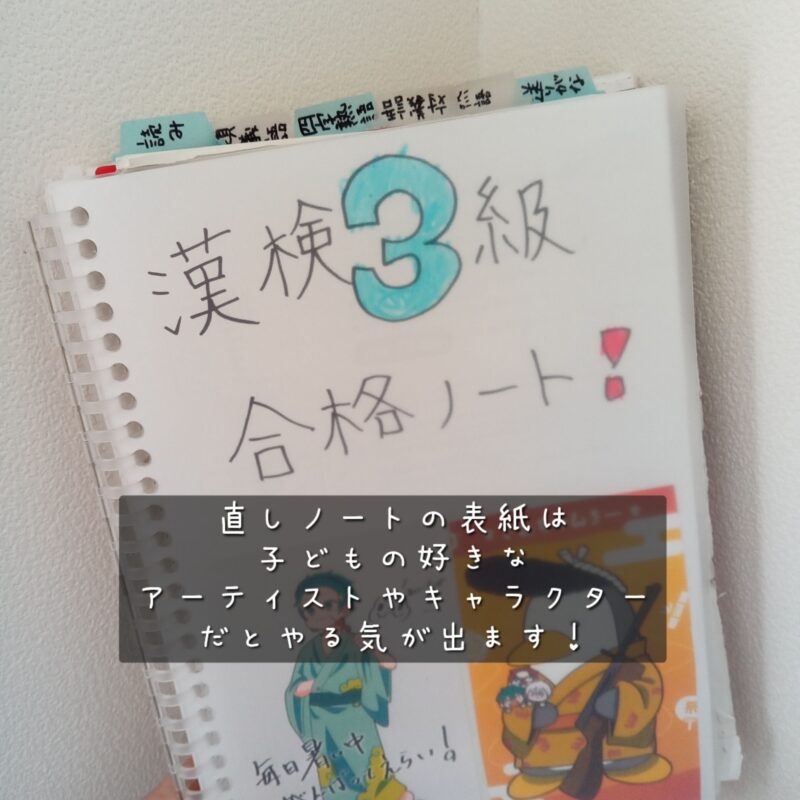

自分だけの直しノートを作る

ドリルを一冊やり終えたら、または並行して

「直しノート」を作っていきましょう。

わが家では私が作っていますが

もちろん子どもさんが作ってもOK!

直しノートの作り方は、

後ほど写真付きでご紹介します。

直しノート周回するだけの期間を設ける

ドリルを1冊やり終えたあとは、

直しノートを何度も繰り返し見直します。

自分が間違えた問題だけを集めた

自分だけの直しノートを周回することで、

過去問を解いたときの得点率が大きく変わってきます。

「直しノート周回」期間を、必ず確保してください。

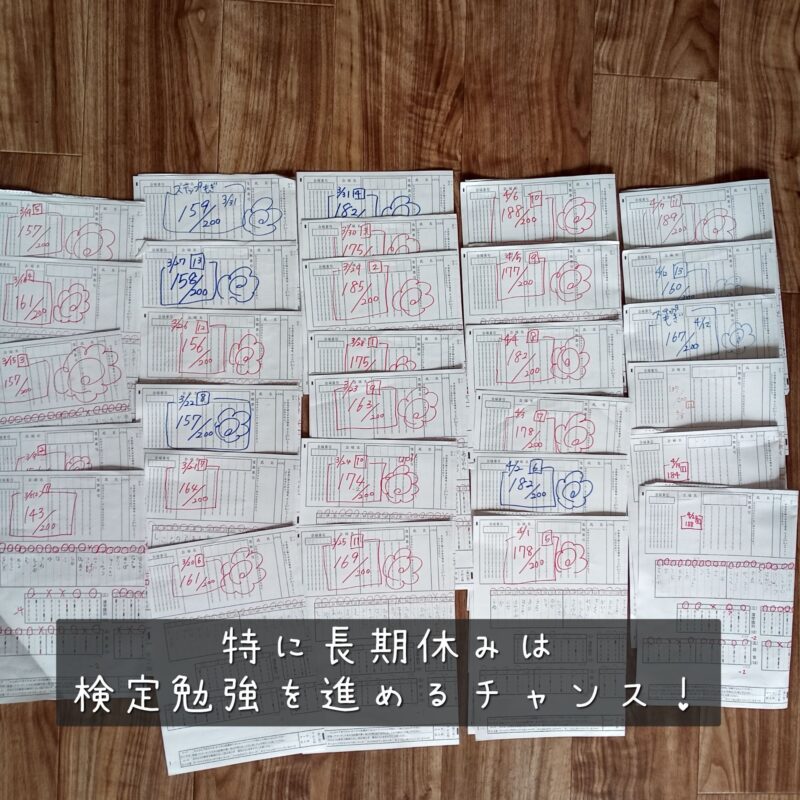

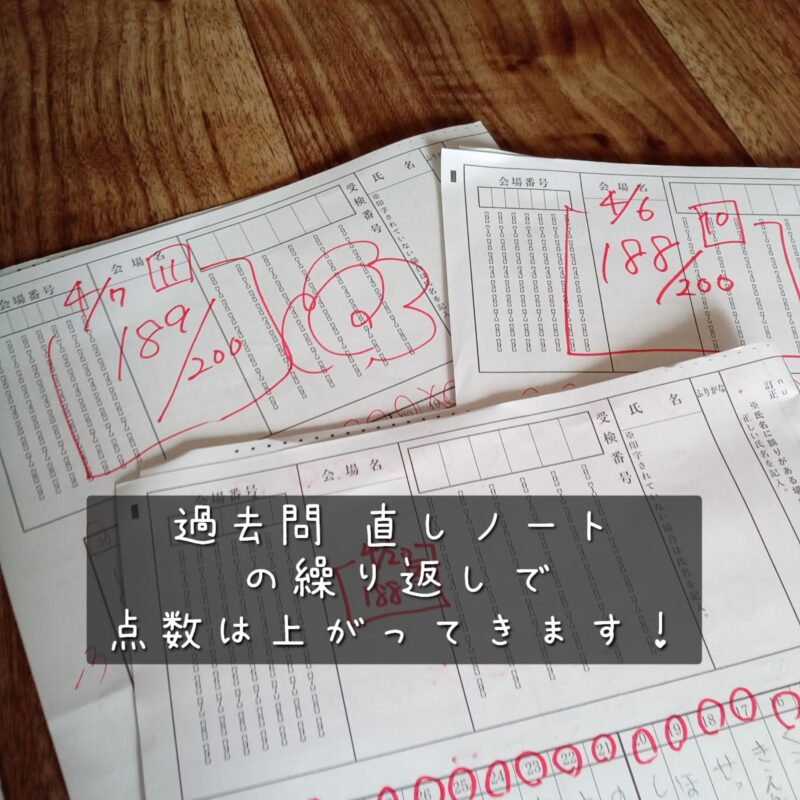

平日に直しノート、休日に過去問

ある程度の期間直しノートを続けたら、

平日に直しノート、休日に過去問

というスタイルで進めていきます。

過去問を解いたら、すぐに採点してあげてください

そして、間違えた問題はすべて

直しノートに追加していきます。

おすすめは、漢検の大問の種類ごとに

ノートを分けて整理する方法です。

たとえば、「読み」「書き」「誤字訂正」「対義語」

「類義語」「四字熟語」「送り仮名」など

インデックスをつけておくと、

復習がとても効率的になります。

合格には直しノートが必須!

もちろん、「直しノート」がなくても

漢検に合格することは可能だと思います。

直しノートを作るのは面倒に感じるかもしれません。

時間も手間もかかりますし、

避けたくなる気持ちもわかります。

でも、ドリルをどんどん進めたり、

過去問を解いて採点して、また次の過去問…

というやり方だけでは、

間違えた問題を次に正解するのが難しいんです。

作業量は多いのに得点にはつながりにくく、

結果的に時間も労力も余分にかかってしまいます。

上の子の勉強を見てきて、それを実感しました。

直しノートを取り入れるようになってからは、

子どもの負担も減り、短期間で

合格点に近づけるようになったと感じています。

このようにして、平日は直しノート、

休日は過去問というペースで続けていけば、

徐々に合格点に近づいていくはずです。

点数が上がってきたら、

いよいよ漢検の申し込みをしましょう!

正しく勉強すれば、過去問を

やればやるほど点数は上がっていくはずです。

検定勉強でも定期テストの勉強でも

「直しノートをしたけど点数が上がりません」

と、時々お声をいただくことがあります

直しノートを暗記するほどに

血肉化されているのでしょうか?

もし伸び悩む場合は、

「直しノートの周回のやり方」に

原因があるかもしれません。

たとえば、一度に多くの量を詰め込みすぎると

やったそばから忘れてしまいます。

それでは勉強したつもりであって

到底、覚えたとは言えません!

最初のうちは、

1回に取り組む量を極限まで減らし、

確実に覚えていく方法もおすすめです。

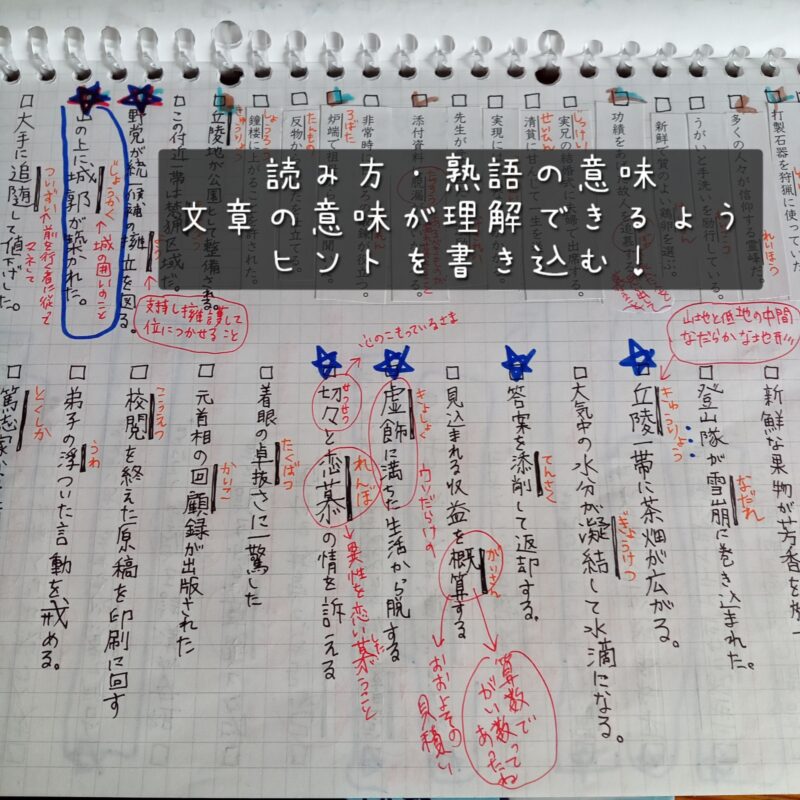

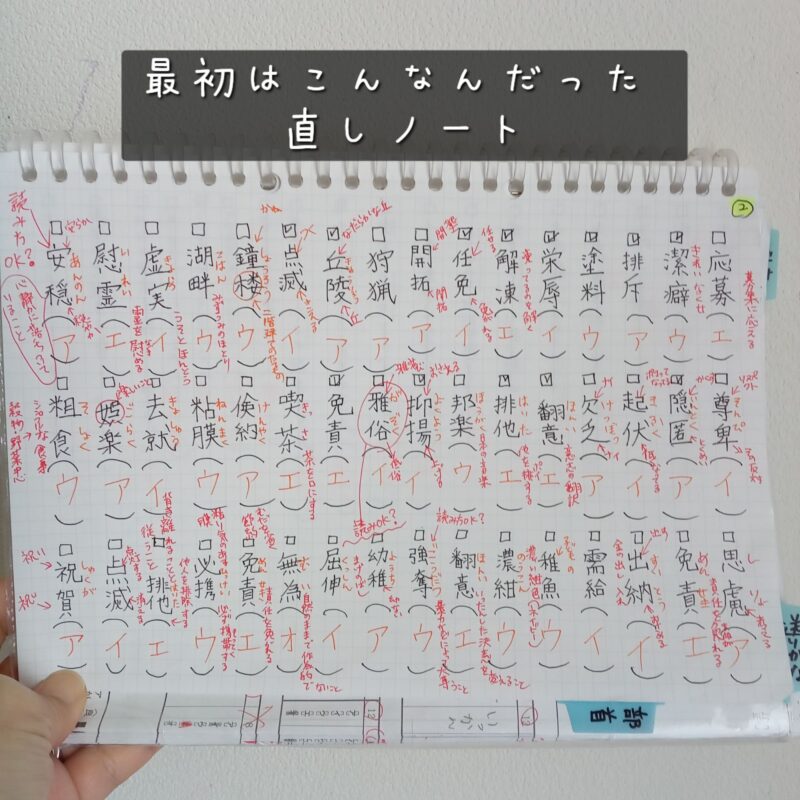

直しノートの作り方・取り組み方

ここからは、実際に私が作った

直しノートの写真を交えながらご紹介していきますね

字は汚いですが(笑)

国語の成績まで上げる直しノート

漢検の勉強では

漢字だけを取り出して何度も書く

方もおられるかもしれませんが

それではもったいないです!

私は“問題文をそのまま覚える”ことが、

最も価値あると思っています。

ただ漢字を覚えるだけではなく、

その熟語の意味や使われ方、文全体の意味、

どんな場面で使われるのかまで

まるごと身につけることができる。

だからこそ、語彙力が確実にアップします。

国語の成績を上げるのは時間がかかりますが、

現在中3の上の子はこの方法で漢検2級に合格し、

その後、国語の成績がしっかり上がりました。

言葉に強いという武器を

手に入れることができるのです

漢検合格だけでなく、

国語力そのものを高めたいと考えている方には、

ぜひ「問題文ごと覚える」をおすすめしたいです。

ぜひ取り入れてみてくださいね。

⇩漢検・新聞・毎日1読解で成績は伸びます⇩

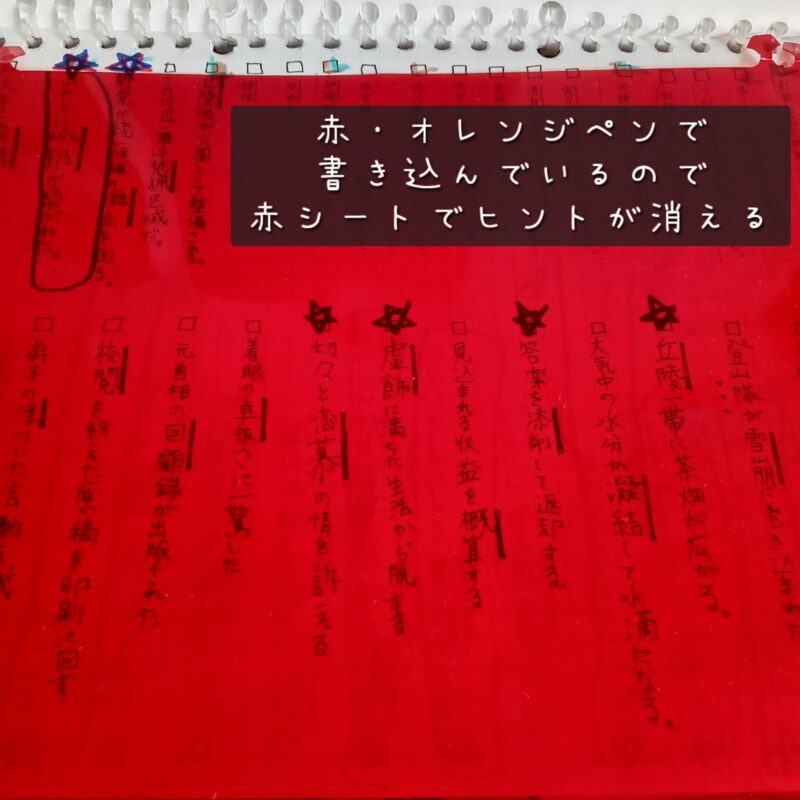

問題文は黒いボールペンで書いています。

鉛筆だと、赤シートで隠したときに

文字が見えにくくなるためです。

答えは「レッドオレンジペン」で記入し、

解説や補足は赤ボールペンで書いています。

このレッドオレンジペンは、

赤シートでしっかり消えてくれるので

定期テスト勉強などにも重宝しています。

店頭では普通のオレンジ色しか

置いていないことが多いので、

私はいつもネットで購入しています。

赤シートを使うと、問題文だけが見える状態にり、

毎回自分でテストできるのでオススメです!

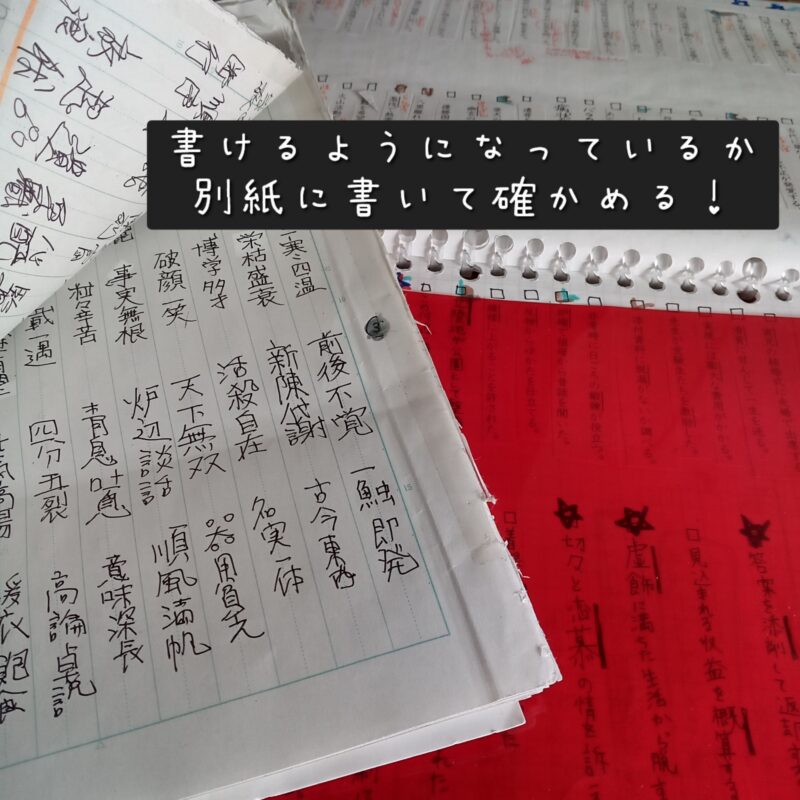

赤シートで隠して答えを別紙に書いて

正解しているかを確かめます

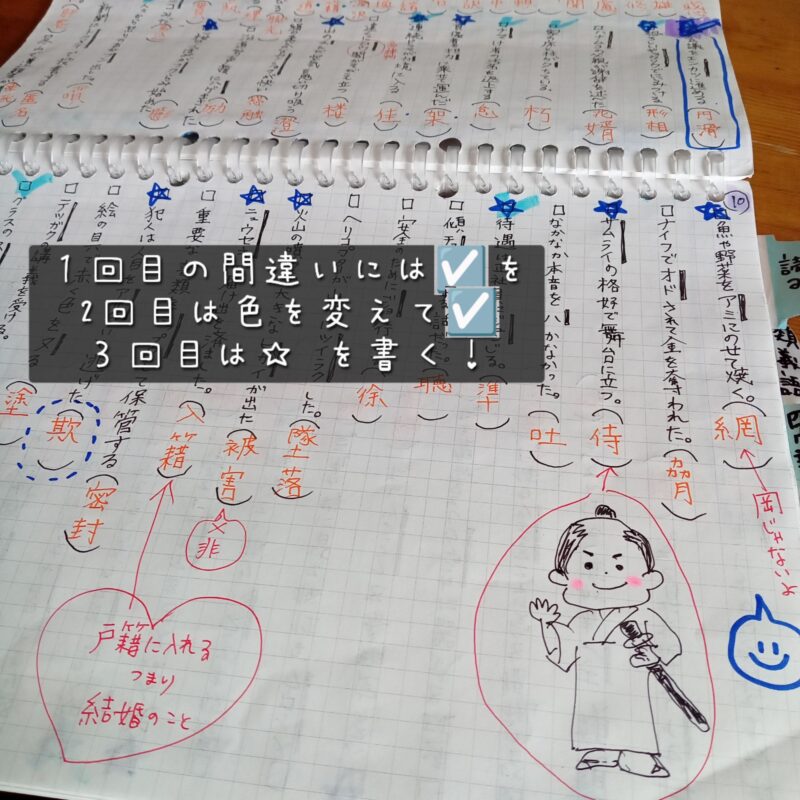

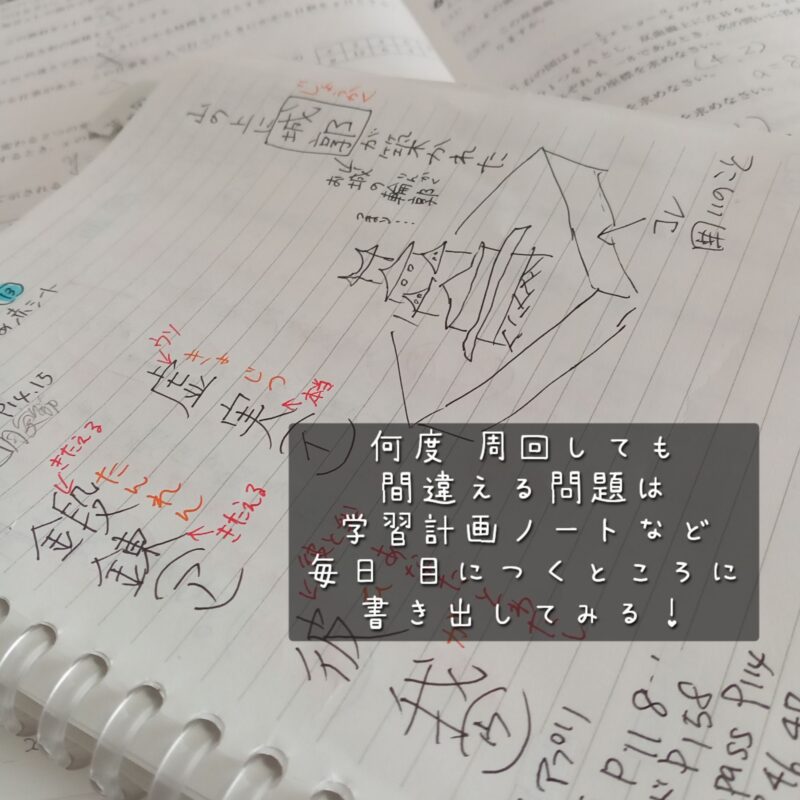

間違えるたびに印を入れる

直しノートには、まんべんなく周回できるよう

通し番号をふっています。

「今日は何色の何番をやる」というように、

毎日の学習計画に落とし込んでいます。

また、漢検に出てくる文章は、

大人でも難しいと感じるような表現が

多く含まれていますので

「これは分からないだろうな」と思う言葉は

あらかじめ意味を調べてノートに書いておいたり、

イメージしづらい内容には

簡単なイラストを添えたりしています。

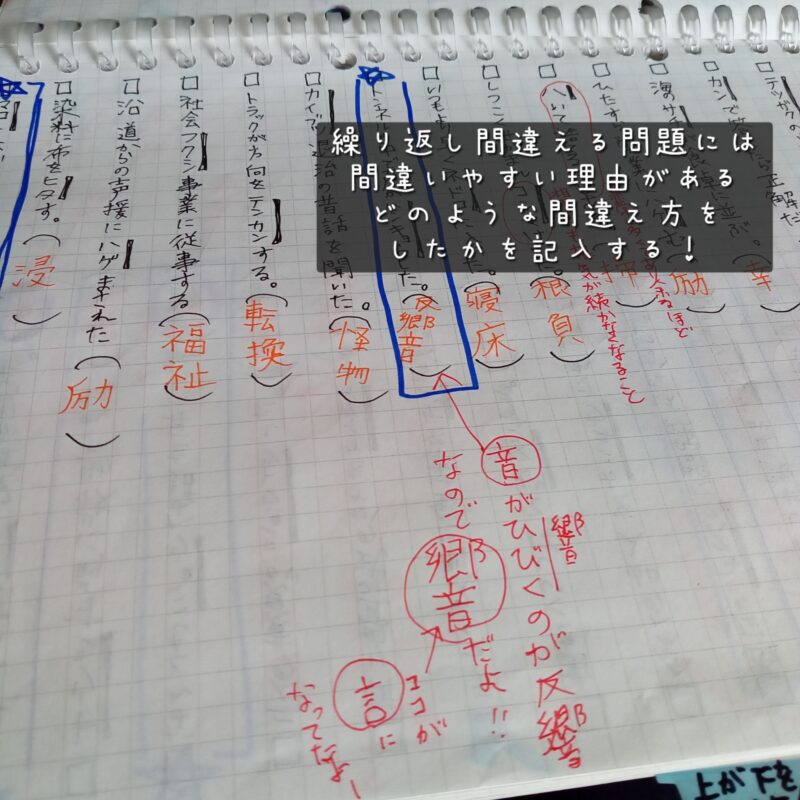

勉強をしていると、

同じ間違いを繰り返すことがあります。

そういった漢字は、間違えて覚えていたり、

癖がついてしまっている場合が多いです。

そこで、子どもがどのように間違えたのかが

ノートを見ればすぐにわかるようにしておき、

間違いの傾向を確認しながら、正していきます。

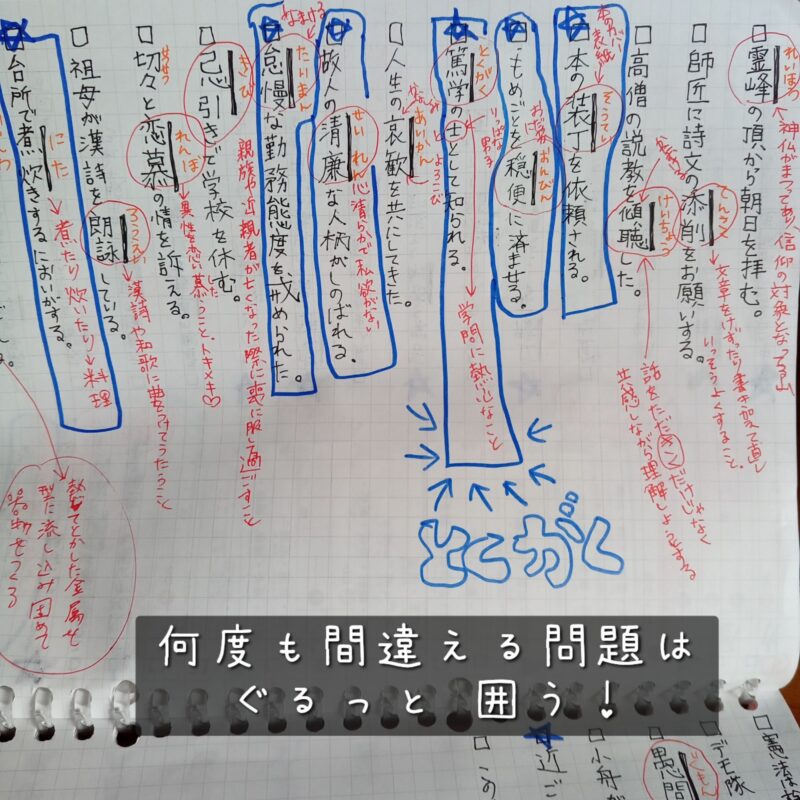

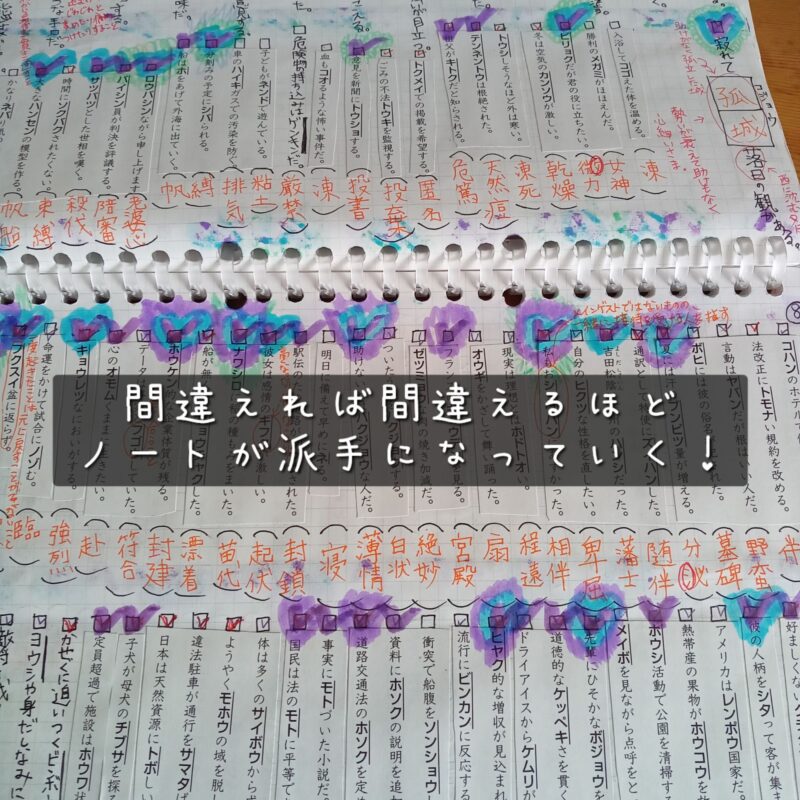

何度も間違える問題はどんどん派手になっていくので

わが子の苦手がぱっと見てわかります( *´艸`)

それでも何度も間違えてしまう問題については、

わが家では子どもが何度も目にする

「学習計画ノート」に書き加えています。

学習計画で使用しているノートについては

⇩こちらの記事で詳しく紹介しました⇩

お風呂やトイレ、冷蔵庫など、

目につく場所に貼っておくのも効果的かと思います

日替わりで貼り替えるようにすると、

わざわざ勉強の時間を取らなくても

自然と目に入り、負担なく覚えることができます。

ここでひとつ大切なポイントは、

「一度にたくさん覚えさせようとしないこと」。

それをしてしまうと完全に“勉強”になってしまい、

子どもが嫌がる原因になります。

1日に2個か3個くらいを目安にすると、

意外とすっと覚えられるものですよ。

たとえ毎日少しずつでも、

直しノートを欠かさず続けていると、

そのノートに愛着が湧いてきます。

たくさん使い込んだノートって、

手の油や湿気のせいか、

少しずつふくらんでくるんですよね!

そのふくらんだノートを見ると、

「こんなに頑張ったんだなぁ」と、

視界に入るとなんだか嬉しくて、

使い込まれたノートも嬉しそうで

ほっこりした気持ちになります( *´艸`)

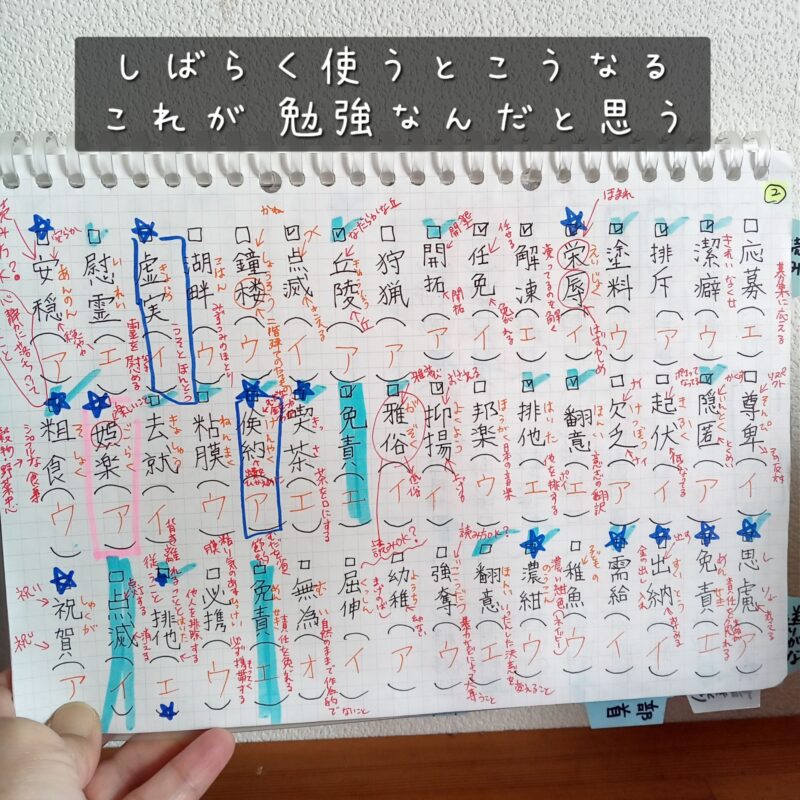

子どもがドリルや過去問を頑張って解いて

私が間違えた問題だけを集めて

間違えた問題 = 知らない言葉なので

書き加えたのが⇧この状態⇧

(聞いたことある言葉でも

自分の言葉で説明できなければ

それは知らないのと同じです)

1日にやる量は少しずつだけど

それを何か月間も毎日ひたすら続けることで

何周も何周も繰り返されたノートは

⇧こんな状態になります⇧

勉強を始めたころは

『無理!こんなん覚えられん!

どうせ落ちるから漢検受けるのやめよかな』

って言ってた子どもの顔つきが

過去問の点数が上がるにつれて変わりました

『コレ、受かるわ!さ、漢検いつなの?』

と発言まで変わってきました。

勉強って、大変だし、地味だし。

頑張る子どもだけじゃなくて、

サポートする私たちも、

時には苦しく感じることがあります。

だけど――

ふとした瞬間、わが子の表情が「自信」に変わる、

その一瞬を目の当たりにすると、

やっぱり楽しくて、やめられないんですよね( *´艸`)

今回も、わが家流のやり方として、

「ウチではいつもこうしているよ~」

という方法をご紹介させていただきました。

もちろん、すべてのお子さんに

この方法が合うとは限らないと思います。

もし何かひとつでも「これならやってみよう!」

というポイントがあれば、ぜひお試しくださいね

少しでもお役に立てたら嬉しいです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

漢検の勉強についてご質問いただいていた内容に、

少しでもお答えできていたら嬉しいです。

もし追加で何かありましたら、

Instagramのメッセージからお気軽にご連絡ください。

個別にやり取りさせていただいています。

⇧プロフィールのカメラマークから⇧

Instagramに飛べますので、

アカウントをお持ちの方はぜひ

フォローしていただけると嬉しいです!

⇩わが家の使用教材・愛用文具はコチラ⇩

⇩私のおすすめ教材は・・・⇩

塾でも通信教育でもなく新聞の一択!

めっちゃ勉強しなくても成績良い子はみんな

家で新聞読んでるんじゃないかな?

コメント