うちの子ども(中3)は

高校受験に向けて勉強中です。

模試や学校の実力テスト、

赤本(過去問)を解いているのですが、

特に気になるのが 記述式問題 です。

記述問題が合否を分ける?

模試なら採点してもらえるので

「部分点がどれくらいもらえたのか」

が分かりますが、

自宅で過去問を解いて丸つけをする

となると、採点が難しいんですよね。

私たちが住んでいる地域の公立高校は、

各教科で記述式の割合が多いです。

だからトップ校に近いほど

「どれだけ模範解答に近い答えが書けるか」

が合否を分けると思っています。

平均点以下なら一問一答から

もし平均点が取れていない段階なら、

まずは学校ワークなどの

基礎問題集や一問一答形式で

基礎固めをするのが良いと思います。

平均点は取れていて、さらに点数を伸ばす!

という場合は、記述問題の練習が必要です。

うちの子は将来的に理系を志望しているので、

理科と数学での失点は避けたいところ。

そこで、理科の記述対策として

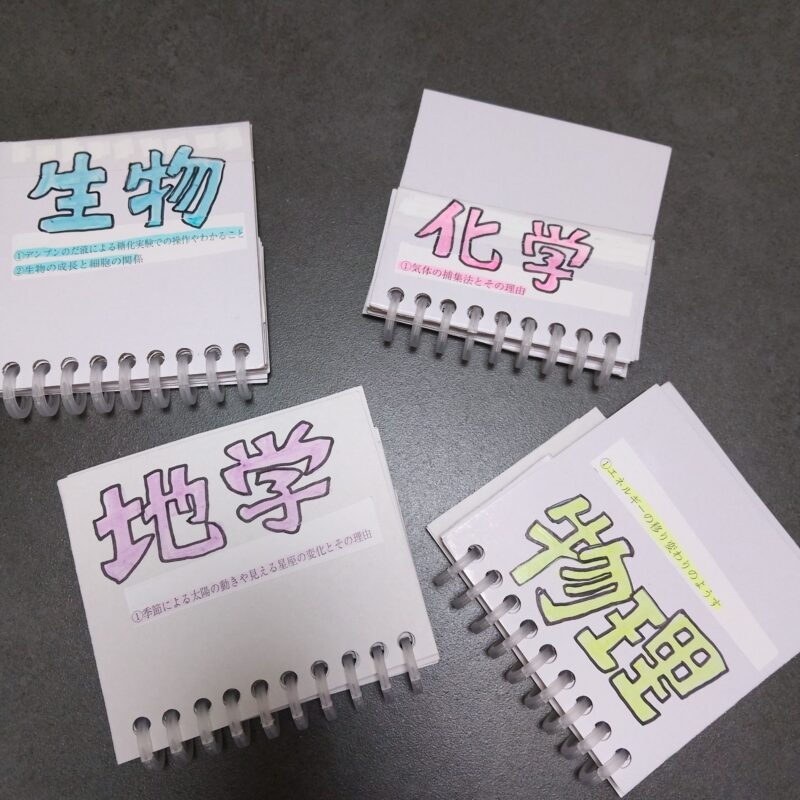

暗記カード を作りました。

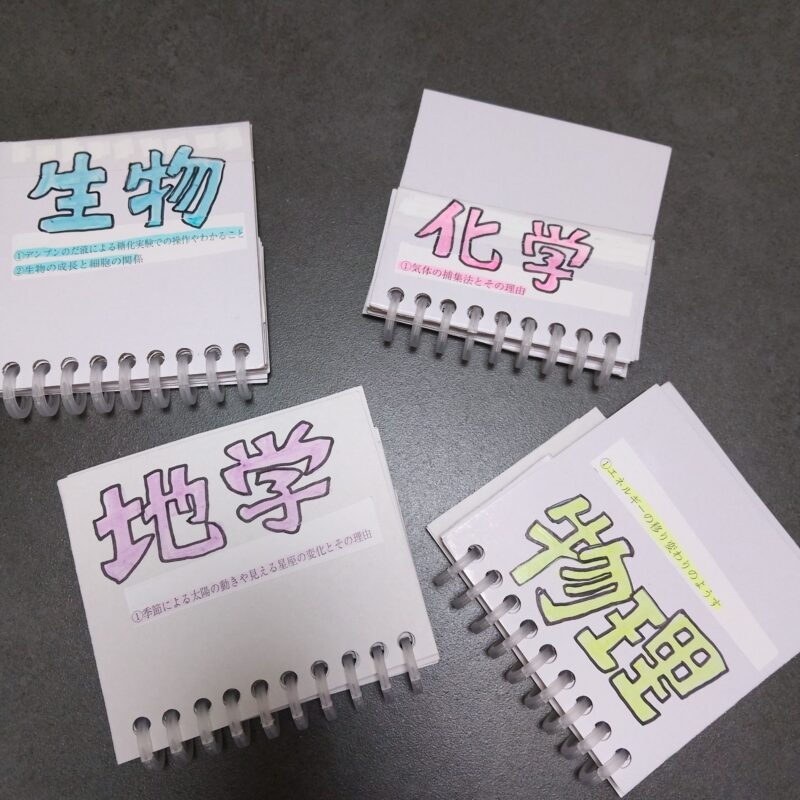

暗記カードの作り方

材料

- 家に余っていた 厚紙(丈夫で破れにくい)

- 2穴あけパンチ(専用のものでなくてOK)

- バインダー用のリング

- ペン・のり・はさみ

- 必要に応じてコピーした教材

⇩ウチのはこれを切って使ってますが

⇩暗記カード作るだけならこんな小さいのもありますね⇩

手順

- 厚紙をお好きなサイズに切る。

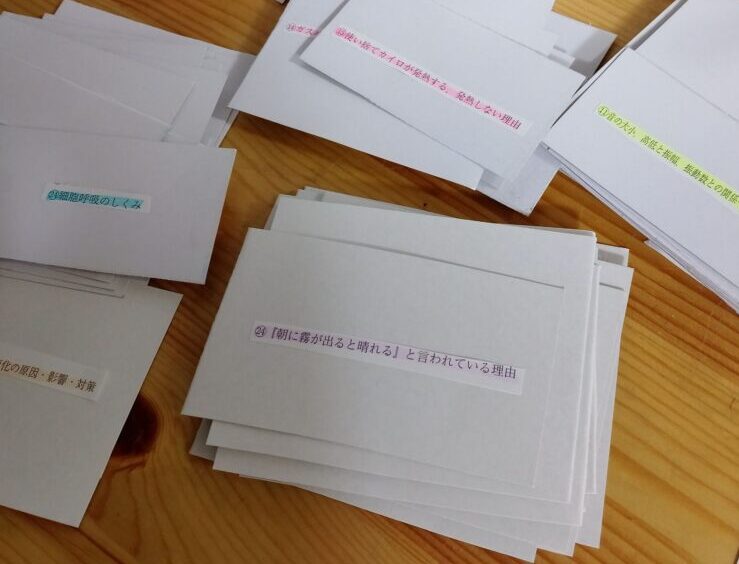

- 表に「問題」、裏に「模範解答」を書く(コピーの場合は貼る)。

- 化学・生物・地学・物理など分野ごとに分ける。

- 穴を開け、リングでまとめる。

穴の開け方については、

このブログの 「赤本を綴じる方法」

という見出しの部分で、

写真付きで詳しく紹介しています。

⇩こちらをご覧いただくと、

手順や工夫がわかりやすくなっています。

使いかた

使い方はシンプル。

カードをめくりながら繰り返し説明の練習。

見るだけより声に出した方がいいと思います

慣れてきたら家族が問題を読み上げ、

口頭で答えられるか確認してあげると良いでしょう。

単なる暗記ではなく、

暗記の過程で理解不足の部分を発見することも目的です。

「どうしてそうなるのか」

を納得するまで調べるきっかけにもなります。

中学生に任せっきりにして、

後から「全然覚えていない!」

と責めるのは違うと思います。

暗記ほど時間がかかり、

面倒なものはありません。

だからこそ、

家族みんなで関わることが大切です。

下のきょうだいが覚えてしまったとしても、

何も損はありません。

むしろ、家族全員の学びになります。

記述問題の集め方とおすすめ教材

家庭にある教材を活用

記述問題はどこから集めてくるの?

という質問がありそうなので

先に書いておくと、

学校ワークなど家庭にある教材から

拾ってくるので良いと思います。

特に、

実力テストや模試、赤本(過去問)で

間違えた問題は絶対に入れた方がいい

と思います( *´艸`)

ネットで一覧を確認

手っ取り早く一覧で確認したい方は、

ネット検索すれば記述問題の例と模範解答を

まとめてくれているサイトもありますよ!

例えば、「中学 理科 記述問題 一覧」

などのキーワードで検索すると

ヒットすると思うのでお試しくださいね

理科記述問題はYouTubeでも!

YouTubeの利用もおススメ!

これを暗記カードに書き写すのもいいですね!

市販の教材を活用

市販の教材も使えると思います。

特に、赤本(過去問)を出している

英俊社の近道(ちかみち)問題集シリーズ には、

記述問題を扱った本もありますよ!

⇩コレとか⇩

工夫とちょっとした失敗

最初、カードの上側に

穴を開けるつもりだったのですが

いざ穴を開けようと裏面(模範解答)を見ると

穴を開けるためにスペースを開けていたのが

上下逆だったので…

最初思い描いていたものとは違うのですが

下側に穴があるリングカードになりました!

いいんですこんなんで( *´艸`)

ちょっとした失敗も、手作りならではの味。

親しみのある教材だからこそ、

繰り返し取り組めます。

そして何より大事なのは、反復して、

完璧に覚えるまで続けることです。

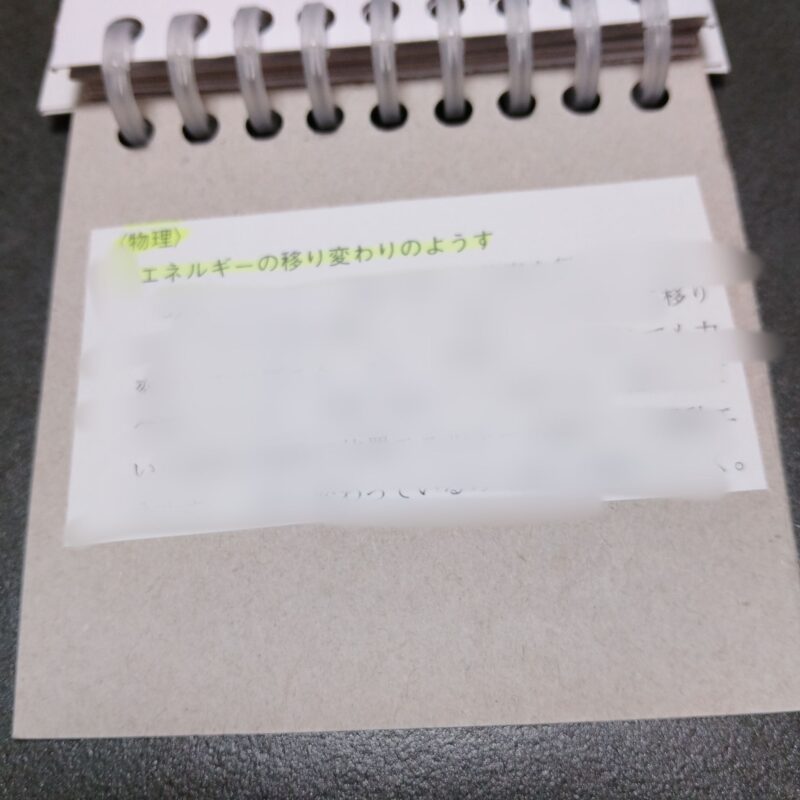

また、表紙には「化学」「生物」など

大きく分野名を書き、

色分けをすることで探す時間ゼロ!

パッと手に取りやすいようにしました。

厚紙は2~3枚重ねても

家庭用の2穴パンチで開けられました。

一度作れば長く使えるカードに

小1の子どもが学校の宿題で

「計算カード」の宿題に

毎日取り組んでいるのですが、

昔ながらの計算のカードは

一つ穴リング・薄い紙・小さいサイズ

子どもが使うとすぐに破れますし、

めくってきれいに重ねるのも

意外と難しいんですよね。

一方、今回作った厚紙のカードは丈夫で、

引っ張っても簡単には破れません!

これは厚紙で作っているからというだけでなく、

穴を複数あけていること も大きな理由です。

ルーズリーフも紙は薄いのに

意外と破れにくいですよね。

それは穴の数が多いからだと思います。

だからカードを作るときも、

少しひと手間かけて穴をたくさんあけて

リングで閉じてあげると、

長く使いやすい教材になります。

ひと手間ですが一度作ってしまえば、

その後はずっと快適に使えるのでおすすめです。

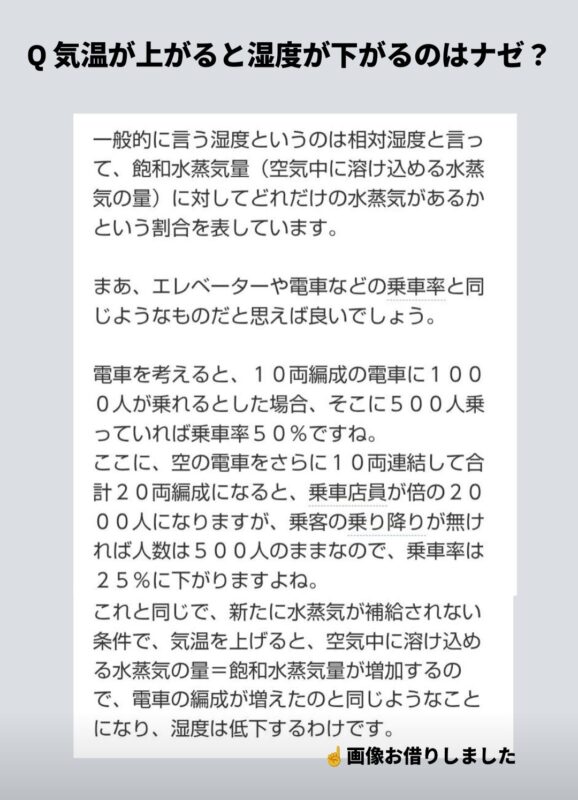

気温が上がると湿度が下がるのはなぜか

出来上がったカードをめくっていた夫が、

「この問題、間違ってるよ!」

と言いました。

問題は、

「気温が上がると湿度が下がるのはなぜか

説明しなさい」 というものでした。

私も不思議に思いました。

普通に考えると、

気温が高い夏の方が湿度が高く、

気温が低い冬は空気が乾燥していますよね。

ちょっとGoogle検索をしたぐらいでは

似たような答えばかり出ますが、

しつこく調べているうちに、

とてもわかりやすく説明してくれている

Yahoo!知恵袋の記事にたどり着きました。

その説明がとてもわかりやすかったので、

一部を使わせていただき

⇩この画像にまとめました。

参考書などで確認したところ、

どうやらその説明は正しいようです。

ただ、大人でも久しぶりに勉強する場合は

参考書に書かれている説明や式では

難しくて理解に困ることがあります。

勉強している子どもを孤独にさせない

こうした「大人でも考え込む難問」は、

子どもが引っかかりやすい問題であり、

記述問題として採用される理由だと思います。

だからこそ、

勉強している子どもを孤独にさせない

ことが大切です。

そばで見ていてわからないを放置しない!

分からなかったら一緒に調べる!など

ぜひ「こんなに難しい問題をやってるんだね」

と関心を持って、

一緒に取り組んであげてほしいと思います。

作るだけは✖、反復しましょう!

記述問題は最初は難しく感じますが、

反復して練習 することで力がつきます。

特に理科は用語や現象の説明を

正確に書けることが大切なので、

暗記カード方式はかなり有効だと感じます。

我が家のやり方は一例ですが、

少しでも点数アップのヒントになれば嬉しいです。

また工夫があればシェアしますね。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

⇩難関校目指すなら新聞⇩

公立高校、特に難関私立高校の過去問を解いて感じるのは、

時事問題を絶妙に絡めてくる問題が多いということです。

教科に関係なく、知らないことには解けません。

だからこそ、早いうちから新聞を読む習慣を身につけることを、強くおすすめします。

コメント