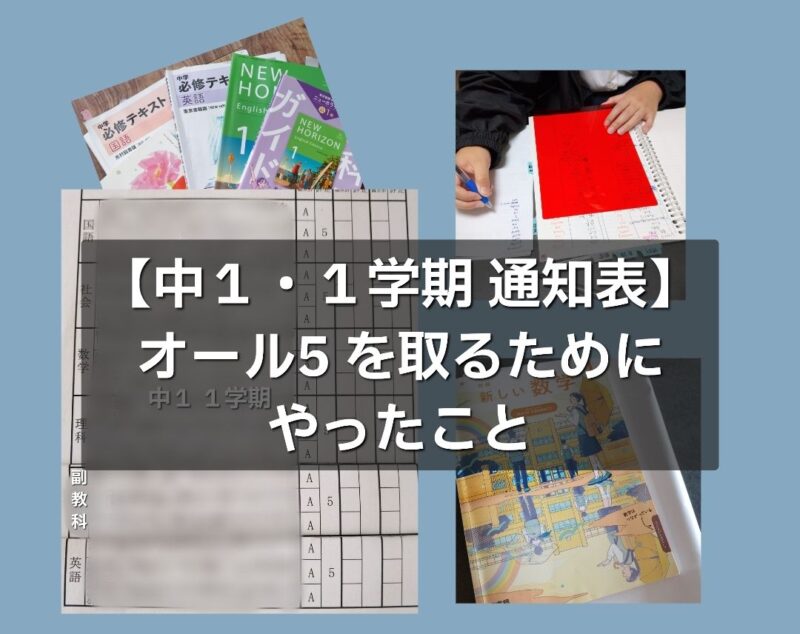

中学校生活が始まって数ヶ月。

塾に通っていないので

勉強でどこまで戦えるのかドキドキ

初めての通知表が返ってきました。

通知表でオール「5」を取るには、

どんな準備や取り組みが必要なのか?

わが子が実際にやってきたことを

振り返りながら詳しくご紹介します。

通知表の成績を少しでも上げたい方や、

副教科の評価に悩んでいる方に役立てば嬉しいです。

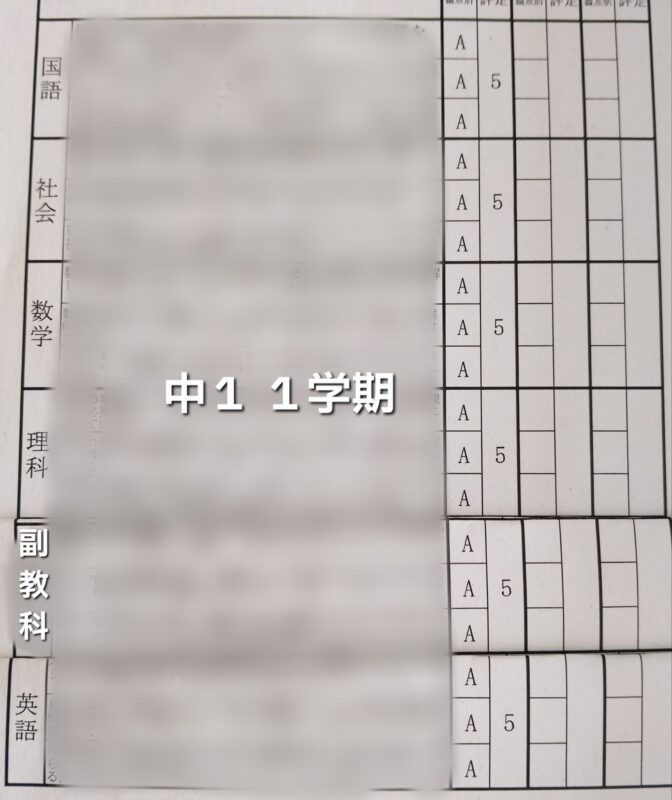

通知表の評価(主要5教科+副教科1教科)

国語:AAA → 評価「5」

社会:AAA → 評価「5」

数学:AAA → 評価「5」

理科:AAA → 評価「5」

英語:AAA → 評価「5」

副教科:AAA → 評価「5」

副教科名については特定防止のため、

今回は伏せさせていただきますが、

残り3教科の副教科(前期・後期制)の

評価が出そろった段階でまとめて公開予定です。

定期テストの結果と平均点差

以前の記事で

テスト結果について詳しく書いていますが、

平均点との差についても記載しておきます。

⇩中1・1学期・中間まとめ⇩

⇩中1・1学期・期末まとめ⇩

中間テスト

国語:平均+23点

社会:平均+22点

数学:平均+30点

理科:平均+21点

英語:平均+18点

5教科合計:平均 約+112点

正確な学年順位は出ないのですが

点数分布表によると5教科合計が450~500点に

30名程いるようなので学年上位30人には

入れているだろうことがわかりました

学年人数も詳しくは書けないのですが

およそ1学年300人程度です

期末テスト

国語:平均+27点

社会:平均+24点

数学:平均+36点

理科:平均+25点

英語:平均+30点

副教科:平均+24点

主要5教科合計:平均 約+140点

子どもの副教科の点数が80点台後半で

90点取れなかったので全然ダメだった~と

子どもが言っておりましたが

配られた点数分布表によると

90点以上は0人だったので

難しいテストだったのかもしれません…

80点台後半は学年1位の可能性もありました

点数分布表によると5教科合計が

450~500点に10名いるようなので

学年上位10人には入れていることがわかりました

三者懇談で「頑張ったこと」「頑張れなかったこと」

公立中では夏休み前のこの時期に

三者懇がありますね

懇談では、先生から子どもに

「一学期、頑張ったことと頑張れなかったことは?」

と質問がありました。

子どもは

頑張ったこと:テスト勉強

頑張れなかったこと:授業中の挙手

(自分から手を挙げることができなかった)

と教えてくれました。

性格的に目立つのが得意ではなく、

まだよく知らないクラスメイトの中で

自分から発言するのは負担が大きかったようです。

ただし、居眠りやおしゃべりなどは一切なく、

ノートやレポートもしっかり取り組んでいた

とのことでした。

「レポートでS+をつけたのはお子さんだけ」

用事があり学校に行った際、

対応してくださった英語担当の先生と

お話する機会がありました。その時に

「僕は4クラスを担当していますが、

前回のレポートでS+をつけたのは、

お子さんお一人だけでした」という

ありがたい言葉をいただきました。

本人は「目立ちたくない」

という自覚がありますが、

日々の地道なレポート提出が

しっかり先生の印象に残っていたことに、

嬉しさを感じました。

レポートが得意な理由その1

レポート提出のは各教科であります

時間のない中でも重視されるレポート内容に

正直、子どもたちも面倒くさいと

感じていると思います

しかし、

そんな誰もが面倒くさいレポートだからこそ

きっちり書いているだけで

先生の印象に残りやすいのでお得ですよ!

レポートに書くことない!

書くことが思いつかない!

そんなお子様も多いと思いますが

やはりそこで武器になるのは語彙力です!

家庭学習は親がサポートできますが、

学校で取り組むレポートは、

子ども自身の力で取り組まなければなりません。

レポートは、授業で学んだ内容を

自分なりに理解し、まとめる力が求められます。

親が手を貸すことができないからこそ、

日頃から授業をしっかり聞き、

自分の言葉で表現する力を身につけたいですね。

レポートを上手にまとめる力を伸ばすには、

良いお手本に触れることがとても大切です。

お子さまは、新聞を読む習慣がありますか?

新聞は、限られた文字数の中で、

正確に・わかりやすく伝えるために

言葉が厳選されています。

そのため、日頃から新聞に触れることで、

自然と語彙力や表現力が磨かれ、

中学生の各教科で必要なレポート作成力も

格段に向上すると思います。

いきなり大人の新聞は難しいので

⇩学生向けの新聞がお勧めです⇩

⇧我が家では、朝日中高生新聞を含めて、3紙の新聞を購読しています。

レポートが得意な理由その2

もう1つの要因は読書感想文

小学校のころから毎年欠かさず

取り組んできた読書感想文。

「“面白かったです”だけは絶対に書いちゃダメ。そんなおもんない文章、誰も読みたくないから(笑)」と口癖のように言ってきたこともあり、

子ども自身も、一つのことでも

いろんな角度から別の言葉で表現する力

が自然と育っていたのかもしれません。

おかげで読書感想文に比べれば

どのレポートも短い文章で済みますので

書くことに困るということはないようです

この表現力が、普段のレポートや

提出物にも活きているのではと感じます。

この夏も課題図書の中から、

読書感想文に挑戦してみませんか?

中学生は2000文字。

原稿用紙で言うと五枚分

文章を書かなきゃいけないので

なかなか鍛えられると思いますよ!

⇩今年度の課題図書一覧まとめました⇩

ご質問の多い副教科の対策

「副教科の評価が上がりません…」

「副教科のテスト勉強がわかりません」

というご相談をよくいただきますが、

副教科こそ“教科書全部読み”が基本だ

と痛感しています。

我が家でも、

「さすがにこれは出ないでしょ〜」と

子どもが自信満々に言っていた部分が

テストに出てしまい、気まずそうに

していたこともありました(笑)。

副教科のテスト勉強

テスト範囲はすべて網羅!

☑テスト範囲の教科書ページ

☑学校ワークの該当ページ

☑授業プリント

は、全てコピーしてホッチキスでまとめ

何度も読む。地味ですがこれが最強です。

⇩副教科の勉強法詳しくはコチラ⇩

忘れ物しないを徹底!

また、忘れ物は絶対NG!

主要5教科に比べて、

副教科はもともと授業数が少ないため、

体調不良による欠席はやむを得ないですが

忘れ物が原因で評価が下がってしまうのは

非常にもったいないことです。

家庭:調理実習の道具など

美術:デザインセット

体育:体操服、水泳セット、柔道着 etc.

「忘れ物1つで、今までの努力が台無し。5はないと思え!」と伝えています。

限られた授業の中で、

毎回しっかり準備して臨むことが大切だ

と感じています。

テスト勉強の工夫と習慣

中1の子は上の子のテスト勉強を

これまでも見てきましたので

今、何をするべきなのか?を

自分で判断して動けていました

声かけをすることなく

以下のことが実践できていました

2週間前にはワーク1周目を終わらせる

間違いだけをまとめた「直しノート」反復

睡眠重視(20時消灯、21時就寝)

生活リズムを崩さずに過ごせたおかげで

体調も気持ちも安定して、

テスト本番も落ち着いて

力を発揮できたと思います。

テスト直前には「テスト楽しみ!」、

終わったら「テスト楽しかった!」と

ポジティブな発言が印象的でした

これからも勉強が

“やらされるもの”ではなく、

“楽しむもの”であるように

今後も生活面・体調面を

特にサポートしていきたいと思っています。

⇩今年度の使用教材はこちらで紹介しています⇩

「最初の通知表」が今後に与える影響とは?

以前、「中1の最初の定期テストが大事」

ということを書きましたが、同じように

「最初の通知表」でオール5を取ることも、

その後の成績を左右するポイントだと、

上の子の経験から感じています。

やはり、学年団の各教科の先生方に

「この子は勉強ができる子」

というイメージを持ってもらえることが

大きいのではないかと思います。

上の子は副教科に苦手な教科があり、

中1・1学期の通知表では

主要教科は5で、副教科で4がつきました。

その後も主要教科はほぼ

オール5をキープしていますが、

副教科では5が4になることもあります。

やはり、「中1最初の通知表」の影響は、

子ども自身の自己イメージにとっても、

先生方からの評価にとっても

大きいのではないかと思います。

特に、「4にするか5にするか」迷ったとき、

これまでの成績の数字が参考にされる

場面もあるのではないか――素人ながら、

子どもの成績の推移を見ていて、

そう感じています。

今回、満足のいく成績が取れた子も、

そうでなかった子も、夏休みをうまく活用し

2学期も成績をキープしたり、

2学期の成績で挽回できるよう、

一緒に頑張っていきましょう!

InstagramのDMお気軽にどうぞ♡

今回、通知表にオール5をいただけたのは、

本人の努力であり

テスト対策・日々の授業態度・提出物の丁寧さ・忘れ物をしない習慣の積み重ねがあってこそだと思います。

よい成績を取るためだけでなく、

勉強を楽しく・前向きに取り組む姿勢を大切に、

これからも応援していきたいです。

これから中3の子どもの通知表についても

別記事で公開予定ですので、

そちらもお楽しみに。

⇧ブログ記事へのご感想や

こんな記事を書いて欲しいなどのリクエスト

お悩みなどありましたら

お気軽にInstagramのDMにご連絡ください

私はあまり賢くないので難しいご質問には

お力になれないことも多いですが

お話しできたらと思います遠慮なくどうぞ

コメント